動機づけに関する理論

William James(1842-1910)は、動機づけに関する初期の研究に重要な貢献をした人物であり、米国における心理学の父と呼ばれています。Jamesは、行動は、生存に役立ついくつかの本能によって引き起こされると理論化しました(図10.4)。本能とは、生物学的に言えば、学習されたものではない、種固有の行動パターンのことです。しかし、本能の正確な定義については、Jamesとその同時代の人々の間でかなりの論争がありました。Jamesは人間特有の本能を数十個提案しましたが、同時代の多くの人々と統一した見解は得られていなかったのです。赤ん坊を守る母親の行動や、砂糖をなめたいという衝動、獲物を狩ることなどは、Jamesの時代に本能として提唱された行動です。

人間のあらゆる行動を形成する上で学習が果たす役割は否定できないことから、「人間の行動は本能で決まる」という考え方には批判も多くありました。実際、1900年代には、本能的とされたいくつかの行動が連想学習の結果であることが実験的に証明されています(Watsonが「アルバート坊や」の研究で恐怖反応を条件付けしたことを思い出してください)(Faris, 1921)。

動機づけに関する初期の理論では、ホメオスタシスの維持が行動を導く上で特に重要であると考えられていました。ホメオスタシスとは、生物学的なシステムの中で、バランスを保ち、最適なレベルを維持する傾向のことを指します。

動機づけの動因理論では、ホメオスタシスからの逸脱は生理的欲求を生じさせると考えます。その結果、心理的な欲求が生じ、その欲求を満たすために行動が導かれ、最終的にシステムをホメオスタシスに戻すことができるのです。例えば、久しぶりの食事では、血糖値が正常値より下がります。この低血糖により、生理的な欲求とそれに対応する動因状態(つまり、空腹感)が誘発され、食べ物を探して摂取するようになります(図10.5)。食べることで空腹感が解消され、最終的には血糖値が正常に戻ります。興味深いことに、動因理論では、私たちが行う行動反応の種類に習慣が果たす役割も強調されています。習慣とは、私たちが定期的に行っている行動パターンのことです。一度、欲求を抑えるのに成功した行動をとると、今後、その欲求に直面したときに、その行動をとる可能性が高くなります(Graham & Weiner, 1996)。

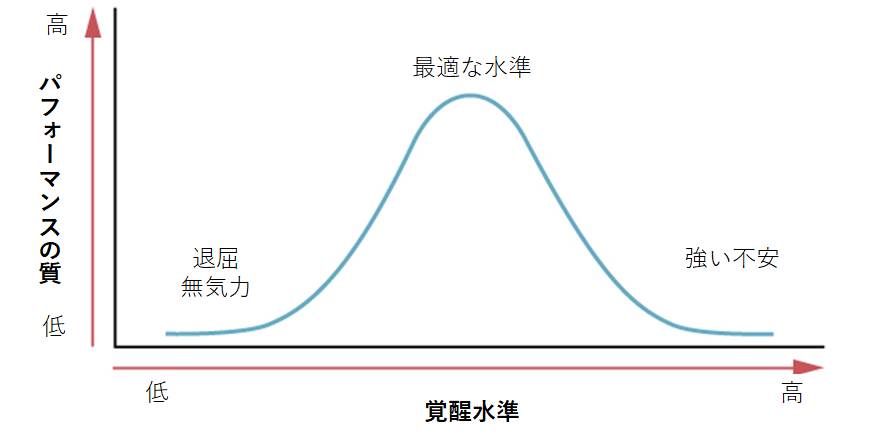

動因理論の延長線上には、潜在的な動機づけの要因として覚醒水準が考慮されています。この理論では、学習の章で学んだように、人間には最適な覚醒水準があり、それを維持しようとします(図10.6)。覚醒度が低いと退屈してしまい、何らかの刺激を求めてしまいます。一方、過覚醒状態になると、覚醒度を下げるための行動をとるようになります(Berlyne, 1960)。ほとんどの学生は、学業の過程で、このように最適なレベルの覚醒状態を維持する必要性を経験しています。例えば、春学期の終わり頃、学生はどれほどのストレスを感じるか考えてみてください。延々と続く試験や論文、時間内に完成させなければならない重要な課題に圧倒されてしまいます。早く夏休みに入ってゆっくりとした休息を取りたいと思っていることでしょう。しかし、一旦学期を終えると、退屈を感じるまでにそれほど時間はかからないものです。そして、次の学期が始まる秋になると、多くの学生は学校に戻れることを喜ぶのです。

では、最適な覚醒水準はどの程度なのでしょうか?どのくらい水準が最高のパフォーマンスにつながるのでしょうか?研究によると、一般的には適度な覚醒が最適であり、覚醒水準が非常に高かったり低かったりすると、パフォーマンスが低下する傾向があります(Yerkes & Dodson, 1908)。試験を受けるときのあなたの覚醒水準を考えてみてください。もし、あなたの覚醒水準が非常に低く、退屈や無気力であれば、あなたのパフォーマンスは低下するでしょう。同様に、極度の不安のような非常に高い水準であれば、麻痺してしまい、パフォーマンスが妨げられます。あるいは、ソフトボールチームがトーナメントに臨む場合を考えてみましょう。初戦は大差で勝つことが予想されたので、覚醒水準を低くして試合に臨んだところ、格下のチームに負けてしまいました。

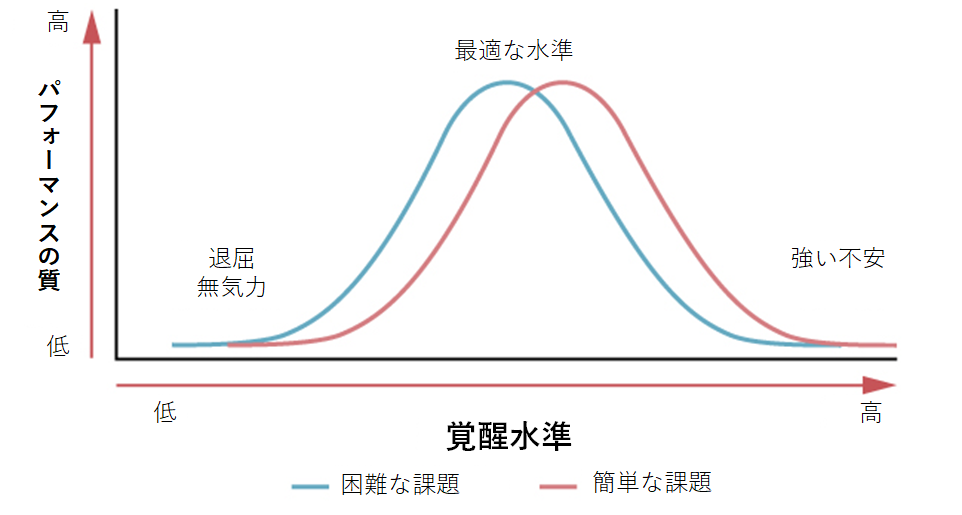

しかし、最適な覚醒水準は、常に中間の水準がベストであるという単純なものではなく、もっと複雑です。研究者のRobert YerkesとJohn Dodsonは、最適な覚醒水準は、実行するタスクの複雑さと難しさに依存することを発見しました(図10.7)。この関係は、ヤーキーズ・ドッドソンの法則として知られており、覚醒水準が比較的高いときには単純なタスクが最もよく実行され、覚醒水準が低いときには複雑なタスクが最もよく実行されるというものです。

自己効力感と社会的動機

自己効力感とは、ある課題を完了することができる自分の能力を信じることであり、過去にその課題や類似した課題を成功させた経験があることも含まれます。Albert Bandura(Bandura,1994)は、個人の自己効力感が行動の動機づけに重要な役割を果たすと説いています。Banduraは、動機づけは、自分の行動の結果に対する期待から生まれ、最終的には、ある行動に従事する能力に対する評価が、自分の行動や将来の目標を決定すると主張しています。例えば、自分は最高レベルの成果を上げることができると心から信じている人は、困難な仕事に挑戦し、挫折に負けずに最後までやり遂げることができるでしょう。

多くの理論家が、社会的動機の理解に焦点を当てて研究を行っています(McAdams & Constantian, 1983; McClelland & Liberman, 1949; Murray et al. )社会的動機としては、達成の欲求、所属の欲求、親密性の欲求などが挙げられます。達成の欲求は、達成やパフォーマンスを促すものです。所属の欲求は、他者との積極的な交流を促し、親密性の欲求は、深く意味のある関係を求めます。