ギャンブルと脳

Skinnerはギャンブルを例に挙げて、強化がない期間が長くても行動を維持できる変動比率強化スケジュールの威力を説明しています。実際、Skinnerはギャンブル依存症についての知識に自信があり、ハトを病的なギャンブラーに変えることができるとさえ主張していました(”Skinner’s Utopia,” 1971)。親が一度でも行動を許してしまうと、子供が癇癪を起こす頻度がどうなるか想像してみてください。時折の報酬は、その行動を止めることをほとんど不可能にします。

ラットを使った最近の研究では、変動比率スケジュールでの訓練だけで病的なギャンブルを引き起こすというSkinnerの考えを支持することはできませんでした(Laskowski et al., 2019)。しかし、他の研究によると、ギャンブルはほとんどの依存性薬物と同じように脳に作用するようなので、脳の化学的性質と強化スケジュールの組み合わせによってギャンブルの問題につながる可能性があります(図6.14)。具体的には、現代の研究では、ギャンブルと、神経伝達物質(脳内化学物質)であるドーパミンを使用する脳の報酬中枢の活性化との関連性が示されています(Murch & Clark, 2016)。興味深いことに、ギャンブラーは、脳内のドーパミンの「大当たり」を体験するために、勝つ必要さえありません。「ニアミス」、つまり勝ちそうになったが実際には勝てなかった場合も、ドーパミンを使う腹側線条体やその他の脳内報酬センターの活動が高まることがわかっています(Chase & Clark, 2010)。これらの脳内効果は、コカインやヘロインなどの中毒性薬物がもたらすものとほぼ同じです(Murch & Clark, 2016)。このような類似性を示す脳科学的証拠に基づき、DSM-5ではギャンブルを依存症とみなしていますが、DSMの初期バージョンではギャンブルを衝動制御障害として分類していました。

ギャンブルには、ドーパミンの他にも、ノルエピネフリンやセロトニンなどの神経伝達物質が関与しているようです(Potenza, 2013)。ノルエピネフリンは、人がストレス、興奮、スリルを感じたときに分泌されます。病的ギャンブラーは、この神経伝達物質のレベルを上げるためにギャンブルを利用しているのかもしれません。セロトニンの欠乏は、ギャンブル依存症を含む強迫行為の原因になることもあります (Potenza, 2013)。

これらの研究が示唆しているように、病的ギャンブラーの脳は他の人の脳とは異なっており、その違いがギャンブル依存症につながっているのかもしれません。しかし、真の実験を行うことができないため、原因を特定することは非常に困難です(無作為に割り当てられた参加者を問題のあるギャンブラーに変えようとすることは、倫理的に問題があります)。したがって、因果関係は実際には逆に動いているのかもしれません。おそらく、ギャンブルという行為が、一部のギャンブラーの脳内の神経伝達物質レベルを変化させているのでしょう。また、見落とされていた要因や交絡変数が、ギャンブル依存症と脳内化学物質の違いの両方に関与している可能性もあります。

認知と潜在的学習

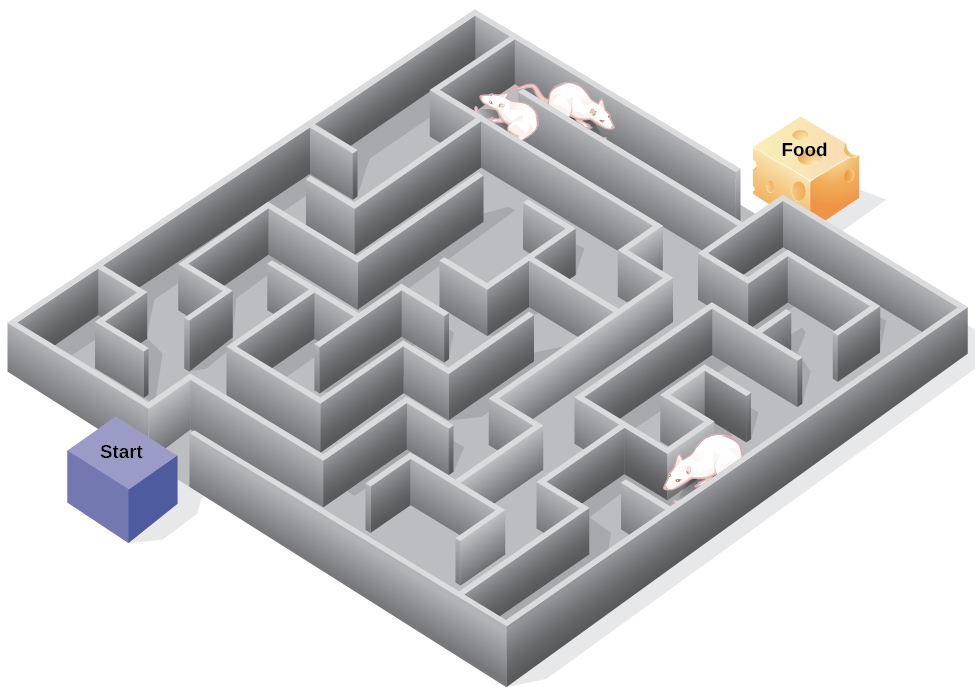

WatsonやSkinnerのような厳格な行動主義者は、認知(思考や期待など)よりも行動の研究に専心しました。実際、Skinnerは「認知は重要ではない」という確固たる信念を持っていたため、彼の考えは徹底的行動主義とみなされました。Skinnerは心を「ブラックボックス」と呼んでおり、これは完全に未知のものであるから、研究すべきではないと考えていました。しかし、もう一人の行動主義者Edward C. Tolmanは違う意見を持っていました。Tolmanはラットを使った実験で、生物はすぐに強化を受けなくても学習できることを示しました(Tolman & Honzik, 1930; Tolman, Ritchie, & Kalish, 1946)。この発見は、「強化が即座に行われなければ学習は起こらない」という当時の一般的な考え方とは相反するものであり、学習には認知的な側面があることを示唆していました。

実験では、空腹のラットを迷路に入れて、迷路を抜けても報酬が得られないようにしました。また、迷路の最後に餌を与えられた対照群も研究しました。報酬なしのラットは、迷路を探索するうちに、迷路の配置を頭の中でイメージする認知地図を作成しました(図6.15)。そして、強化せずに10回迷路を行った後、迷路の端にあるゴールに餌を置きました。ラットは餌を意識するとすぐに、餌を与えられていた対照群と同じように、迷路を素早く通り抜けることができました。これは潜在学習と呼ばれるもので、学習は行われていますが、それを示す理由がない限り行動としては観察できないものです。

潜在学習は人間にも起こります。子どもは親の行動を見て学習し、後日、学習した内容が必要になったときに初めて発揮することがあります。例えば、玲さんのお父さんが、毎日学校まで車で送ってくれたとします。このようにして、玲さんは自分の家から学校までの道のりを学びますが、自分で運転したことがないので、道のりを学んだことを示す機会がありませんでした。ある朝、玲さんのお父さんは会議のために早退しなければならず、息子を学校まで送ることができません。代わりに玲さんは、お父さんが車で行くのと同じ道を自転車で通ります。これは潜在学習を示しています。玲さんは学校までの道のりを覚えていましたが、その知識を以前に示す必要はなかったのです。

この場所は迷路のようだ

建物の中で迷子になって、出口がわからなくなったことはありませんか?悔しいことですが、それはあなただけではありません。博物館や病院、大学の図書館など、誰もが一度は道に迷ったことがあるはずです。Tolmanのラットが迷路の認知地図を作ったように、私たちは新しい場所に行くたびに、その場所の心象風景、つまり認知地図を作ります。しかし、建物の中には、似たような場所がたくさんあったり、見通しが悪かったりして、わかりにくいものがあります。そのため、角に何があるのかを予測したり、建物から出るために左に曲がるのか右に曲がるのかを判断したりするのが難しいことが多いのです。心理学者のLaura Carlson(2010)は、認知地図に何を配置するかが、環境の中でのナビゲーションの成功に影響すると指摘しています。彼女は、建物に入るときに、壁の絵、噴水、像、エスカレーターなどの特定の特徴に注意を払うことで、認知地図に情報が追加され、後で建物から出る方法を見つけるのに役立つと提案しています。

学習へのリンク

認知マップと建物内のナビゲーションに関するCarlsonの研究については、こちらの動画で詳しくご紹介しています。

図6.10 credit a: modification of work by “Silly rabbit”/Wikimedia Commons

図6.11 credit: Abigail Batchelder

図6.12 credit a: modification of work by Simone Ramella; credit b: modification of work by “Spring Dew”/Flickr

図6.14 credit: Ted Murphy

図6.15 credit: modification of work by “FutUndBeidl”/Flickr

Openstax,”Psychology 2e 6.3 Operant Conditioning”.https://openstax.org/books/psychology-2e/pages/6-3-operant-conditioning